我由衷地热爱中国这片土地

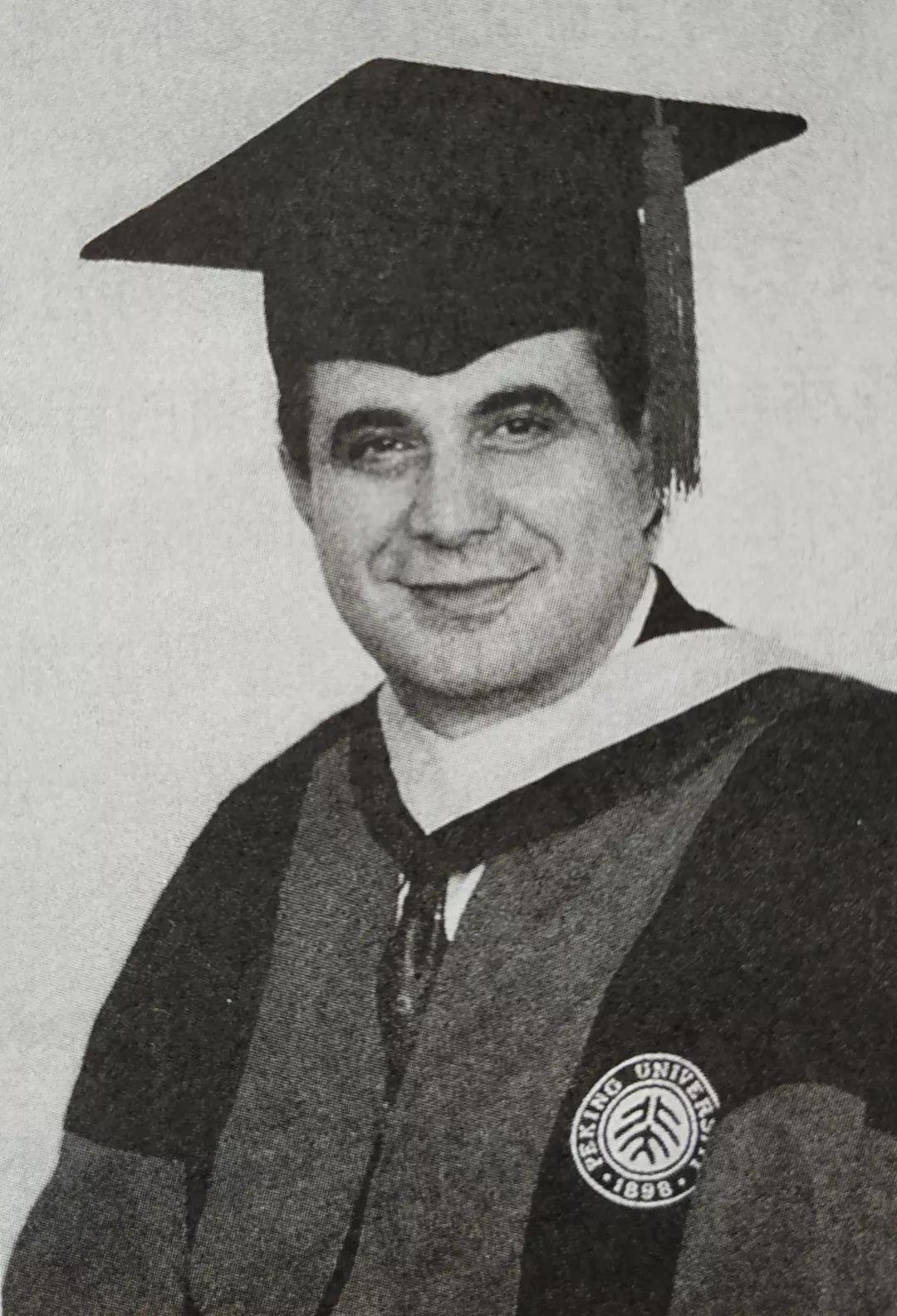

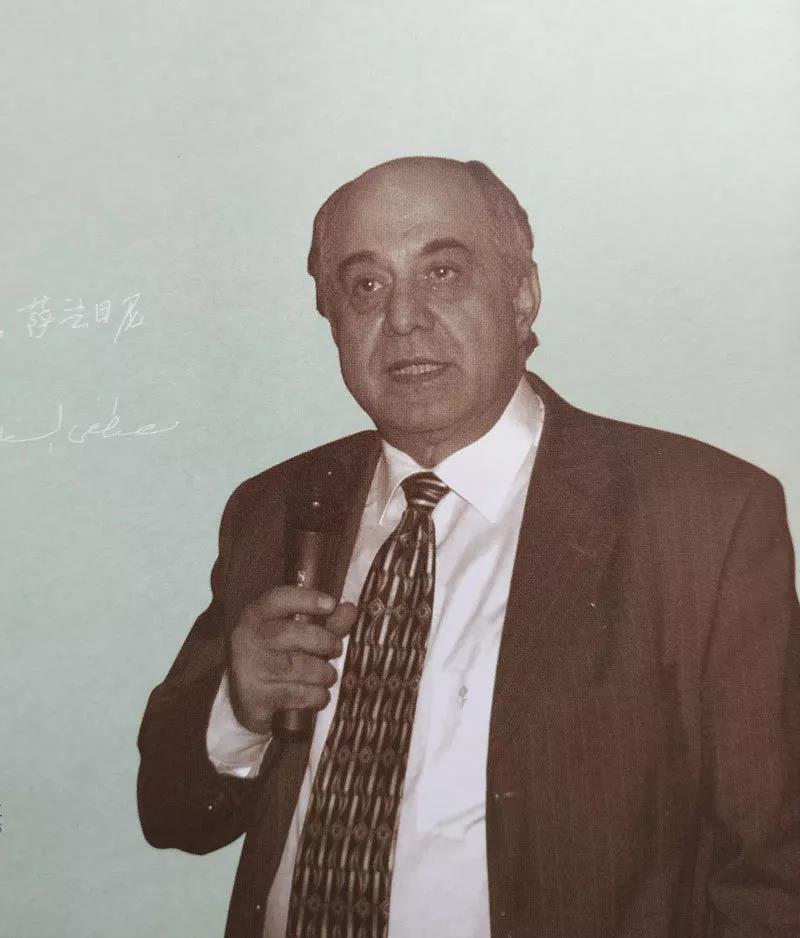

穆斯塔法·萨法日尼,巴勒斯坦籍。1973年5月进入北京大学学习汉语,1976年毕业于北京大学中文系,1988年获得北京大学历史系史学硕士学位,1991年成为新中国成立以来首位获得北大国际政治专业博士学位的外国人。曾任巴勒斯坦驻老挝大使、驻朝鲜大使、驻中国大使、阿拉伯大使委员会文化新闻委员会主任、阿拉伯信息中心主任,曾在北京大学外国语学院任教。在任巴勒斯坦驻华大使期间,为重启和建立中国-阿拉伯国家合作论坛作出了贡献,为推动中巴和中阿友谊与合作发挥了重要作用。

当我还是一个年轻小伙子的时候,对中国这个古老的东方大国还感到十分陌生,更不曾想到会和她拥有一段不解之缘。40多年过去了,我在中国学习、工作、成长,目睹了对外开放朝阳的升起,也感受到了21世纪巨龙的腾飞,可以说中国已经成为我终生难忘的“第二故乡”。

学习中文的插曲

我和北京大学的情缘最早开始于1970年,那时我还是巴勒斯坦驻京代表处的一名外交人员。那年秋天,为了提高我的中文水平,以便更好地开展巴中之间的友好外交工作,巴勒斯坦驻京代表处通过中国的教育部门安排我到北京大学学习中文。

那时候我还是半工半读地参加学习,每天清晨我都会骑自行车从三里屯出发到北京大学上学。由于是走读,有时候难免会迟到。学校的管理人员告诉我:“为了方便你学习,我们可以提供宿舍。如果你再迟到,就得住校了。”之后,我住在了北大南门附近的26楼326房间。这座楼的二层专供越南和朝鲜学生使用,一层归阿尔巴尼亚和东南亚国家同学使用,我这个全校唯一的阿拉伯国家学生则住在了三层。

第二年,我向学校申请安排一个学阿拉伯语的中国学生与我同住,并且得到了批准,于是我有了一个中国室友,他叫吴文斌,阿语的名字叫“艾迪卜”,我们成为了好朋友好兄弟。我们相互学习,相互帮助,相互爱护,两个人的语言水平都得到了快速提高。那时我发现室友总是不断参加各种会议,每次我问他去哪儿了,他都告诉我学农去了,或者学工去了,即去人民公社向农民学习,去工厂向工人学习。他一年之中只有两三个月能够学习阿拉伯语,我很疑惑,用这么少的时间怎么能学好这么复杂的阿拉伯语呢?

不过后来我也去了一家位于京郊的钢铁厂,刚去的时候我的老师让我用中文向工人们讲两句,我站了起来,勇敢地说:“师傅们……”正想说下去,我发现好多人都笑了。原来我发音不准,把“师傅们”说成了“媳妇们”。我羞得满脸通红,忘记了准备好的话,工人们又掌声四起,我勉强讲了几句,总算完成了任务。

后来我还去过大庆参观学习,知道了“铁人”王进喜的英雄事迹。回到学校后还参加了声援越南、阿尔及利亚、巴勒斯坦的群众运动。1971年,中国恢复联合国合法席位的消息传出后,我们留学生扛着五星红旗在校园里游行。

未名湖畔的爱情故事

在北京大学的那段日子真是令我难以忘怀,不仅因为我学会了中文,更重要的是我结识了一个老挝女孩——我现在的妻子。

那是1972年8月,我骑着自行车从校外回来,刚进南门就发现了一位让人眼前一亮的姑娘:明艳的红色衬衣、天蓝色绣花长裙、长至脚踝的秀发,凭着直觉我判断这就是几天前一位越南同学提到的新来的老挝姑娘。看着这位美丽的姑娘往留学生食堂走去,我也忙不迭地跟上去。走进食堂,我忙问平时相熟的食堂管理员:“这个新来的姑娘要坐在哪一桌呢?”管理员一努嘴:“她和你们坐一桌。”我听了心中大喜过望,却装出一副毫不在意的样子回答道:“好吧。”这时候姑娘也走了过来,食堂管理员向她介绍道:“你就坐这一桌吧,这位是来自巴勒斯坦的穆斯塔法同学,是个游击队员,也是北大足球队的队长。”姑娘大大方方地落座,向我投来微笑,我们就算是认识了。

后来我得知,这个美丽的姑娘也有一段不寻常的经历。她的父亲是老挝的经贸部长,常来中国访问,在周恩来总理的关怀下,她在南宁上了中学,学了一口流利的汉语。后来,承蒙周总理的关照,她又来到北京大学学习英文,刚开始我们只是见面打打招呼,因为那时我留着长长的胡子,她见了我就喊“叔叔”,我不喜欢这个称呼,便去理发店把胡须剃掉了,再找到她说:“你可别叫我叔叔了。”她嫣然一笑,这样我们便渐渐相熟起来,青春飞扬的甜蜜日子总是格外美好。在那段物质资源极度匮乏的日子里,我们学会了在简单与平凡中寻找乐趣。在足球场上看比赛,在工厂、农村参加劳动,旅游和参观名胜古迹,在我们的记忆图画中,都是难以抹去的浓墨重彩。我们之间的感情迅速升温,经常在一起学习、聊天。尤其无法忘记的是携手在未名湖畔踱步的时光,或是黄昏,或是清晨,或是万里无云,或是雪霁初晴,湖畔的每一棵树、每一块石头,甚至湖中戏水的鱼儿、树枝上驻足的小鸟都是我们相爱和彼此忠贞不渝的见证。

穆斯塔法和他的妻子

冬去春来,春暖花开,一年多过去了,到了谈婚论嫁的时候,我们的烦恼也来了。她的父亲身居高位,不能接受一个外国女婿;作为一名巴勒斯坦的外交官,我也不被允许同一位外国姑娘结婚。然而我们决定一起努力,朝着建立一个幸福美满的家庭、为两国人民搭建友谊之桥的愿望走下去。我们趁着她父亲去越南疗养的机会,一起前往越南,足足谈了一个多星期才得到她父亲的同意,但还要继续征得老挝政府的同意。我在取得家人同意后,又向父亲般的领袖阿拉法特提出申请,阿拉法特让我自己拿主意。终于,在1973年,我们成功穿越了重重阻碍,在越南走进了婚姻殿堂,有情人终成眷属。

担任大使的日子

1973年我顺利毕业,离开生活了3年的北京大学,继续从事外交工作。1976年下半年,我有了新的职务——巴勒斯坦驻老挝特命全权大使。老挝是我妻子的祖国,我欣然接受了这项使命。我每年在老挝待三四个月,由于对中国的特殊情怀,我经常回到中国居住。1986年后,我当了一段时间的驻朝鲜大使,同担任驻老挝大使时一样,我也是经常住在北京。

无论是在老挝,还是在朝鲜,我一直对中国有种莫名的依恋。回想起刚来中国学习的时候,绝对没有想到日后能在中国生活这么长时间,然而命运真的一次又一次把我安排在中国。

20世纪70年代初我从北京大学毕业,在巴勒斯坦解放组织工作时,我就和很多中国朋友谈到一个梦想:有朝一日出任巴勒斯坦驻华大使。没想到这个梦想在20年后成为现实。

1991年12月16日,我陪同阿拉法特率团访问北京,先后会见了杨尚昆主席和李鹏总理,双方签署了多项经济、技术和文化协议。此次访问,正逢中国在改革开放道路上的重要阶段,也是改革开放取得重大成果的阶段。中国国民经济快速增长,人民生活水平继续得到改善,人民也认同了改革开放的新政策,这些都给我留下了深刻的印象。

随后,我又陪同阿拉法特访问了越南、老挝、柬埔寨、哈萨克斯坦等国。在阿拉法特和我的一次谈话中,他用手压着我的肩说:“你的汉语很好,又了解中国的情况,看来只有你才最适合做我们驻中国的大使。”我听了十分惊讶,也感到十分高兴。1968年我初次来中国的时候还是一个毛头小伙子,我的学识、经验、政治修养还很不够,然而多年来我在中国学到了很多东西,变得更加成熟。对我来说,中国是一所大学校,从上世纪70年代初开始,我经历了“文革”,也经历了改革开放,因此我感觉自己在与中国共同进步,共同成长,而且经历了各种磨炼,我感觉自己完全能够胜任驻华大使一职。

1992年夏天,我正式上任了,重返中国这片令人眷恋的土地,又见到了我的老熟人、老朋友。我内心感慨万分,同时脑子里闪现了诸多问题:我实现了自己的心愿,但如何开展工作呢?我应该做些什么才能不辱使命,在我任职期间给人留下良好的印象并打开新的局面呢?我如何做才能使巴勒斯坦和中国这两个友好国家间的关系发展下去呢?于是,自我担任大使的那刻起,我就不顾一切地勤奋工作,孜孜以求,经常工作到深夜才休息,为促进巴中之间的传统友谊尽自己的一份绵薄之力。

我在上任大使职位之初,为增进阿拉伯国家同中国的联系,同黎巴嫩驻华大使一道召集了所有的阿拉伯国家大使,共同商讨如何加强团结,推动与中国方面双边关系的发展,并重启了阿拉伯大使委员会。委员会致力于加强与中国政府各部门的友好合作关系,多次成功地组织大使们与中国各部委领导人的座谈会,就政治、外交、国际局势等问题发表各自的看法,还就如何在经济贸易、文化宣传等各个领域加强和推动中阿关系畅谈想法,发表主张。经过多年努力,中阿双方在政治、经济、文化等各个领域的合作取得了很多成绩,从而推动了中阿关系的长足发展。

2000年,在北京举行的中非合作论坛首届部长级会议取得了巨大成功,由此我也产生了成立中阿经济合作论坛的想法。于是在2000年的一次阿拉伯大使委员会的例会上提出了建议:“就像中非合作论坛一样,我们也成立一个中国-阿拉伯国家论坛。”这个提议很快被提到了议事日程上,大家开会讨论,并起草了论坛的章程和相关条款。2000年3月,阿盟外长理事会通过决议,决定成立“阿中合作论坛”,使其成为一个双方交流思想和观点的平台,目的是进一步促进双方在政治上的协调,形成一个维护双方在所有领域内共同利益的框架,一个双方的思想家、学者之间交流的平台。2004年1月30日,中国外交部和阿盟秘书处在开罗发表公报,双方商定,即日成立“中国-阿拉伯国家合作论坛”,并尽快召开首届部长级会议。这个宣布具有里程碑意义,标志着中阿之间在政治、经贸、科技、文化方面的合作进入了一个新的阶段。

攻克博士学位

北京大学是中国最知名的学术殿堂,我也一直有在母校继续攻读的愿望。终于,在1987年我被北京大学国际关系学院录取,师从赵宝煦教授攻读博士学位。赵宝煦教授是中国最知名的政治学教授,是当代中国政治学的主要奠基人之一,学术上严谨,为人友善,对我这名外国留学生非常关照。我也一如既往地珍惜在北大学习的宝贵机会,即使平时工作再繁重,我也非常认真地进行专业上的学习和研究。功夫不负有心人,1991年我顺利通过论文答辩。赵宝煦教授宣布博士论文答辩委员会将我的博士论文评为优秀,当我成为自新中国成立以来首位获得北大国际政治专业博士学位的外国人时,我看到他的脸上洋溢着微笑。

从20世纪70年代到现在,我的人生一直和北京大学保持着密切联系,我在北大学习了中文,取得了学士、硕士和博士学位,还建立了家庭。这些经历对我日后能在中国继续工作有着重要意义。在北京大学的日子里,我在生活上得到了很好的照顾,熟练地掌握了汉语,学到了许多知识,也通过各种活动结交了中国各个阶层的朋友,更加深入地了解了中国社会,培养了我对中国的感情。

现在我每次回到北大,都会到未名湖、博雅塔、26楼看看。驻足在这些记载着那段青春岁月的地方,我沉淀在脑海深处的那些记忆便再次浮现在眼前,清晰得如同发生在昨日一般。

我由衷地热爱中国这片土地,作为在中国生活了近40年的外国人,我见证了中国从历经动荡到改革开放后的所有发展历程,现在的中国已经从一个落后的国家逐步步入先进国家的行列,成为在地区和国际事务中一支不可忽视的力量。我对中国的发展充满了信心,中国——这个世界上最大的发展中国家,完全有智慧有能力战胜她在前进中遇到的困难。无论中国繁荣发展到什么程度,她将一如既往地和广大第三世界国家站在一起,为共同建立一个和平、安全、稳定、公正、进步的世界而奋斗。

本文原载于《神州学人》2019年9-10期

庆祝新中国成立70周年特刊

留学与“中国号”

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。

责任编辑:张静