英国疫情暴发以来,面对日趋严峻的形势,有人紧张不安,有人忧虑恐惧,也有人积极面对。一个由中国在英访问学者自发组建的美食分享群,在疫情期间人数由两位数激增到200余人,群成员遍布英伦各地,成为在英访问学者们抱团互助的虚拟家园,大家经常分享一些美食和生活经验,扫去疫情带来的阴霾和不安。

4月底的一天晚上,几位访问学者头脑风暴,提出集体共写美食日记建议,记录在英访学抗疫的经历。经过讨论,日记被命名为《群英“烩”——中国访英学者抗疫日记》。

短短10多天,见证访英学者特殊时期经历的抗疫日记出炉了,日记中温暖而幽默的文字和图片、“治愈系”美食,以及字里行间的真情实感,充分展现出在英访学中国学者们积极、乐观面对疫情的精神风貌。

——驻英使馆教育处 王婷

一米太阳:端午节的思乡粽子

6月25日(中国农历端午节) 诺丁汉郡比斯顿 晴

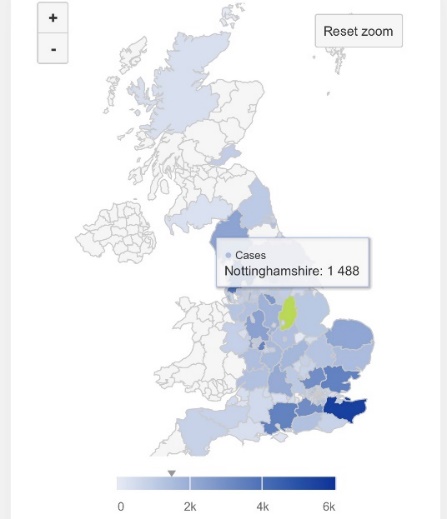

今日英国累计检测8710292次(增加167023次),累计确诊案例307980例(增加1118例),累计死亡43230例(增加149例)。我所在的诺丁汉郡累计确诊1488例,市中心诺丁汉累计确诊625例。

我于去年8月底到达英国,因为在诺丁汉大学访学,所以选择了在诺大西南方向的比斯顿(Beeston)小镇居住。比斯顿是诺大留学生首选居住地,同时也是中国访学老师居住最集中的地区,小镇可以说麻雀虽小,五脏俱全,生活便利,环境优美。之所以叫“Beeston”,是因为这里历史上与“Bee”(蜜蜂)颇有渊源。我们在比斯顿镇中心的high street 可以看到一组蜜蜂、蜂巢和养蜂人的雕塑,这也是比斯顿的著名地标。小镇很安全,圣诞节前后我和姑娘好几次晚上10点多从城里的圣诞冰场回来都能气定神闲,下了公交车有说有笑地走回家。

转眼,住在小镇上也已经有10个月了,随着访学日期的推移,也逐渐和这个亲切的小镇建立了越来越深厚的感情。最初的半年日子是很单纯的,心态也比较平和,从新奇到适应,每天过的是背起书包去学校上学,对着手机在超市买菜,照着网上的菜谱回家做饭的三点一线的简单生活。本来1月的时候还计划着要好好利用接下来的几个月,结果春节伊始,国内国外风云变幻,大家也就成了这段历史的见证者,相比于待在国内,留在这里似乎有着更复杂的心路历程和人生境遇。

清晰记得除夕夜和女儿吃着年夜饭看白岩松等人在春节联欢晚会上的真情流露,也清晰记得2月时多少个刷着祖国疫情数据为武汉担心焦虑而失眠的夜晚,记得身边的华人买空周边的口罩、防护用品寄往国内,记得曾担心被误会、歧视而在出门时小心翼翼……好在我们的祖国给力、人民给力、白衣天使给力。很快,国内的疫情得到了控制。

不过剧情总是跌宕起伏的,还没来得及松一口气,欧洲的疫情又如火如荼地开始了。不同的文化、国情,两国的做法也不尽相同,但那时候只企盼殊途同归,两国都能早日迎来真正的春天。再后来英国提出了群体免疫,也就是那时候,很多留学生、访学老师都提前回了国,这里面也包括我两个最要好的访学朋友,她们走了之后,我在英国一度比较孤独。其实,为了以防万一,我也买过两套4月初的回国机票,但是这时先后被通知取消航班,也就只能安心留下。

大约是3月20号,学校终于要关闭了,很多地方也选择了网上办公,商店酒吧也关闭不少,街上明显冷清了。我一面囤好食物,认真做饭,保证每天充分的蛋白质摄入,提高免疫力,一面也注意晒太阳、走路、跳操,增强身体素质。有一天晚上散步回来,发现楼下门上多出来几张邻居主动张贴示意如果有人被隔离可以提供帮助的便条,也就在这几天,在英华人、留学人员、访学团体组成了很多抗疫互助群,国内的亲人朋友通过各种方式对我和孩子表示了慰问和关心……虽然身居海外、面临疫情,但有祖国在身后,有使馆在身旁,有无数的中国人在一起,还有热心的邻居、依旧满脸笑容的路人,于是也就慢慢地不觉得孤单了。如果每日只是盯着新闻和各种柱状图曲线图,可能的确如同生活在水深火热之中,然而看着窗外跑动的云彩,听着林间小鸟的歌唱,走在小镇静谧的小街上,坐在学校樱花树下的长椅上,生活却还是那般平静和清浅。每日里,一边不紧不慢地做些该做的工作和任务,一边更频繁地与柴米油盐打着交道。宅家的日子也看了些类似《大国崛起》的纪录片,也和姑娘学诗,却总张冠李戴引她笑话。哈哈,能怎样呢?大概这一手捧着锅碗瓢盆的俗世烟火,一手抚着琴瑟诗茶的自在清雅,也算是人生的最好状态了吧!

进入6月以来,英国的疫情形势日趋好转,也开始分步骤解封及复营业。我住的比斯顿小镇不再冷清,开始有了人气。街上人虽然多了起来,但还是有越来越多的人戴上了口罩,人们见面也会打招呼,但都会注意保持社交距离。店面虽然开了,但店面门口都会有限制人数和保持距离的提示。我喜欢的二手店也开了几个,但是布置得比以前松散多了,应该是为了保持社交距离,进店之后需要洗手才能触摸商品,店里也限制顾客人数与距离,收银台前面还装上了遮挡用的透明挡板。尽管如此,走在街上还是开心的,毕竟这个温暖又熟悉的小镇终于快恢复原样了吧!

今天是端午节,是我们中华民族的传统节日。都说出了国才更爱国,远渡重洋身居海外才更加珍视中华传统文化,逢年过节总得过出个所以然,尽可能地搞出些仪式感来,今天又怎么能少得了粽子呢!于是提前去超市买了食材,9磅多的糯米,将近3磅的苇叶,照着网络上包粽子的视频教程看了两遍,又一次成功地掌握了新技能——亲手包粽子。粽子有两种馅儿,一咸一甜,一荤一素,配上闺女缝的五毒香囊,里面装了些杭白菊,共祝各位端午安康!

粽子做了五花肉以及蜜枣两种,这里只介绍蜜枣粽子。

食材:糯米、粽叶、红豆、葡萄干、蜜枣

步骤:

1.准备工作:红豆、糯米提前泡水,红豆泡的时间需要长一些,泡好后和糯米、葡萄干混合备用,粽叶提前洗净用热水泡软,因为没有棉线,取泡软的粽叶撕成细条代替棉线;

2.包粽子:取两张粽叶重叠后卷成漏斗状,填入混合后的糯米,然后把上方的粽叶折叠回来盖住糯米,并尽量往下压紧,将盖住漏斗的粽叶往两边分别折下去,盖严馅料,保证不漏,用粽叶条捆绑扎紧,一个漂亮的粽子就包好了;

3.煮粽子:将包好的粽子放入高压锅中,设定煮肉程序,大约40分钟左右就差不多了,之后再焖一会儿;

4.煮好之后,可以蘸着糖或者蜂蜜吃。其实在国内,母亲是做了新鲜的玫瑰酱来蘸。

最后说说我的窗外小景,我住在一栋公寓楼里,从窗口望出去,是我们大大的院子,远处能看到外面的街道,近处在窗口的就是这棵“属于”我的大树了。去年刚搬进来的时候,树叶翠绿,树上一簇簇地挂满了红彤彤的小果实,让人看着好生欢喜。后来天冷了,树上的叶子逐渐落了,只剩了红色果子,格外显眼。再后来,红果子也掉了,那就是阴雨绵绵的冬天了。春天的时候,新叶子又长出来了,还开了一簇一簇白色的花,花谢了,就又结果了,这些天,果子开始变红了。值得一提的是,前一段时间,我的树上还来了一对小鸟做邻居,她们筑了巢,这几天似乎在孵蛋呢! 待在家里,我的树就是我每天最好的风景,这些天,我的树上的果子越来越红了,等最红的时候,应该就是我回到祖国的日子了……

婵婵:在切斯特探索“一鸡三吃”

6月21日 切斯特 阴

选择今天进行记录,是因为繁忙的工作终于进入尾声,也突然意识到签证即将到期,离别似乎近在眼前了,毕竟世上无不散之筵席,而离别时人们又总是容易陷入回忆。

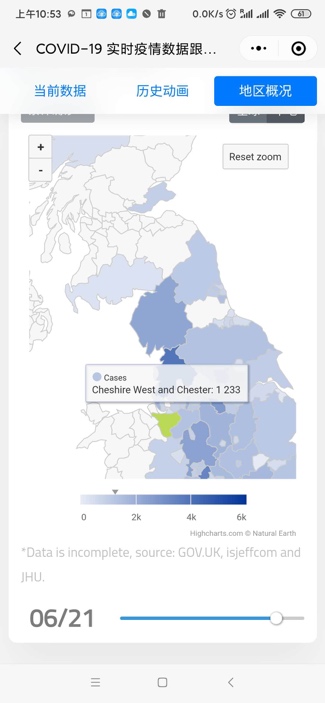

现在,我所居住的英国西北部柴郡首府——古城切斯特的新冠确诊人数为1233。切斯特离利物浦和曼城都非常近,是一座罗马时期的古城,被誉为世界文化遗产,欧洲八大古城之一,是一座优雅友好的小城。

不得不说,这次在英国的经历是一次绝无仅有的特殊经历,本来今年寒假来到英国切斯特小城只不过是个人短暂的游历,自己为期一年的正式学术访问应在下半年9月开始,但是没想到一出武汉,就遭遇武汉因疫情封城,于是刚到英国就进行了21天的自我隔离。更没想到的是,英国疫情也逐渐升级,2月离开的航班被取消,后又因航空限制被迫滞留,只能一边在小城中进行第二阶段自我隔离,一边远程处理国内学校的各项工作。在此也特别感谢即将访问的切斯特大学提供的温暖帮助,以及国内学院领导和同事们的理解和工作支持。

回顾两个阶段的隔离生活,难免有些黯然、疲惫和焦虑的底色。毕竟作为工作和生活在武汉多年的异乡人,虽然没有体验现场,但来到英国的前两个月仍然成为了我目前为数不多的至暗时期。在无数颠倒的日夜中放不下自己的牵挂,也曾几一度深夜难寐;在听说同事好友以及家人遭遇创伤和重击的时候,我也忍不住痛哭流涕……长久而过度的信息输入已将我和家人团团围住,本应回国但遭遇困难的焦虑让我自己的眼睛更是出现了问题。当时,我意识到自己真的太紧张了,随后我有意识地进行了调整:一方面减少过多的信息输入,放弃努力也不可得之事,另一方面满足基本的睡眠,当然还有集中精力在自己的兴趣上——作画和烹饪,心情在具体的活动中逐渐平复下来,不知不觉间,自己也完成了一次艺术疗愈。

当然更不能忘却的是,在这个大风大雨而又阴沉的英国冬天里,我和在英访问学者们建立了有趣而深刻的友谊。其间的各种成为了充满阴霾的疫情下的一束光,温暖可见。尤其是2月9日这一天特别值得纪念,没想到偶然间和戴老师、铂石老师、吃货老师等访学群中的老师们分享自己的美食尝试,大家能够迅速碰撞出美好的氛围。行动力超强的戴老师即刻成立了厨艺群这个互相帮助和抚慰的大家庭,而后又有曦元老师爆发行动力将群内老师们的灵感实现,成就了”群英烩”的记录项目。这一切的发生似乎都在一念之间,无需过多言语,我相信是老师们积极的生活态度将大家自发地联动在一起。

对于在隔离期的我来说,每日的个人时间首先交由吃食来体现,毕竟做饭这件事对于东方人来说本就是情感表达的最佳载体。在一菜一饭的准备中,我体会到意志力逐渐带来的平静和包容,也非常直率地呈现了我对于家人的爱和诚意。

在这看起来似凝固又重复的生活中,创造给我带来了许多欣喜。虽然在英国确实感受到了许多食材或者工具上的限制,但是反而让我发现了很多可能性,比如东西合璧的方式,看来这也是我人生中抹不去的重要混合基调了。

所以人们在失去了一些便利之后,往往不得不尝试着在认知上做出更多的改变。最有趣的是从烹饪的角度去重新认识西方和东方,体验西方食材的细致分类和严格的功能标识,还有那些大开眼界的半成品食材和调料,美味的速食品和甜品,逐渐体会着英国人生活方式上与我们的不同。在英国,可以购买到全世界各种各样的食材调料,比如印度的各种咖喱和调料、无比适合炒饭的大米、东南亚丰富的香料、日本的酱料和豆腐、土耳其的各类肉食肠品香料和谷物,进一步的感受着东方其他国家的美食魅力。

而将新奇的食材和自己熟知的食材进行混搭也同样是一个有趣而奇妙的过程,这和进行一场科学实验或是材料画作有异曲同工之妙,感觉自己变成了一个贪玩的孩子,充满了单纯的探索欲。

今天,我准备了英国最常见的食材——鸡肉,这种材料价格经济又普遍,可以在各种类型的超市和市场中挑选到不同的等级和品种。

此次我处理的是一只整鸡,当然可以买更优质的有机散养鸡。英国的鸡肉买回来需要在水里剔除小毛,用厨房用纸吸干水分,我将它肢解成两个不同的部分,打算做成三份不同的料理,即“一鸡三吃”。

第一份料理:首先将鸡刨开两半,其中的一半将胸肉完整的剔下来,切成小块备用装盘,然后使用番茄汁、油、土耳其肉类调料粉(也可以替换成其他的鸡肉调料粉)煮成调料汁加入鸡胸肉搅拌烹煮,另配清新小黄瓜切条,准备就餐时,将煮好的鸡胸肉连同黄瓜条一起包入超市常见的中东风味白色薄面饼中,鸡肉卷饼即刻完成。

第二份料理:剔除鸡胸肉的那一半的腿翅、胸骨等,都切成大块加入姜葱放入大锅水中煮沸,注意清除血水浮沫。而后加入矿泉水与英国奶油玉米一起炖30分钟,最后加入英国白蘑菇一起煮10分钟,出锅前撒上白胡椒粉和海盐,即成蘑菇玉米鸡汤,如果您喜欢浓汤,也可以加入适量牛奶和椰汁。

第三份料理:将剩下的半只鸡进行调料按摩,使其腌制入味,调料可以按照自己的口味,既可以简单地选择料酒、海盐、黑胡椒、少量老抽,如果喜欢有点甜味可以涂上一层蜂蜜,也可以选择英国风味,加入百里香、牛至子等新鲜香料,及柠檬汁或者橙汁调味。也非常推荐英国盛行的烤鸡成品调料包进行腌制,比如大名鼎鼎的烤鸡餐厅品牌Nando’s, 粉状和酱料包各大超市均有售卖。

Tips: 按摩好的鸡最好放入冷藏箱腌制两个小时以上,能过夜最佳。按摩前可以用叉子在鸡身上叉满小孔,或者打一点花刀,方便入味。将腌制好的鸡肉包入锡纸,放入温度190—200°的烤箱中烤1小时,如果是整鸡可能需要1小时40分钟,期间可以关掉烤箱,打开查看鸡肉是否烤熟,使用筷子或者叉子插入鸡肉中,即可感觉肉的熟度,如若肉可以迅速插入并松软,即可打开锡纸裸露烤5分钟,让鸡肉表皮松脆。如此,外表松脆,内里滑软的烤鸡就完成了。

烤鸡的方法也可以应用到烤火鸡、鸡腿、猪排骨、羊排、牛肉等其他食材上。

窗外的风景来时萧索,去时丰盛。

由于露台毗邻切斯特市区的罗马古城墙,隔水便可遥看到查理王塔楼,自然与历史如此静静地呈现着它们的样貌。每当看到这座塔,就像在与时空进行着对话。以下与大家分享刚来英国隔离时写生的冬日晚霞下的查理塔,以及今天所作的盛夏微风中的查理塔。

飞觞醉月:排骨炖胡萝卜

7月17日 伦敦 晴

今天(7月17日)全英新增确诊病例641例,我所在的伦敦Southwark新增0例。疫情形势正在逐渐好转,伦敦开始复苏,人们需要在控制疫情和恢复经济之间找到一个平衡点。

去年12月中旬,经过一番折腾,我来到了英国伦敦。前两周我没有租到房子,就暂住在Saint Pancras附近的酒店,这里离狄更斯的故居不远。因为是冬天,天气比较冷,还经常飘着小雨,加上昼短夜长,走在伦敦的街头,恍若进入了英国文学作品中的场景——飘雨、寒冷、天空暗淡。在酒店的两周,每天都去附近的商店买食物回来吃,吃遍了商店里的各种面包、三明治、沙拉,由于酒店不提供厨房,吃的东西都是冷的。虽然我喜欢吃面包,但两周过后,对米饭有了越来越强烈的渴求。

直到后来经访学老师的介绍,我住到了现在的公寓,终于吃上了热米饭。这个公寓位于泰晤士河的南岸,离地标伦敦眼和伦敦塔桥都是10多分钟的路程,当然这也意味着我需要交不菲的房租。公寓楼里差不多有100多个人住,7-8个人共用一个厨房,共用厨房的好处是可以有更多机会和邻居们交谈,也让我有机会认识了来自英国伯明翰和印度的两位小哥,大家成了不错的朋友。我的厨艺在国内属于中下水平,不过这并不阻碍我对厨艺的兴趣,对中餐的渴望也迫使我不得不提高厨艺。伯明翰的S小哥热爱做饭,厨艺的交流成了我们共同的爱好,也让我了解到英国人的家常饭是些什么。相比中餐,他们的烤、煎、炸、煮就显得简单了许多,S小哥看着我在锅里翻炒一直觉得很新奇,他们是不炒菜的。不过他们做饭时对奶制品的运用,让我很是佩服,各种糕点、披萨奶香四溢。最让我印象深刻的是他煮米饭,通常他会在锅里放很多水,把米煮开,然后把水倒掉一部分,再放到火上慢慢煮,按照我的经验,这米饭应该味道淡了不少,不过他们最后会把别的食物拌进去,可能淡一点也无大碍。印度小哥擅长烤鸡,做饭效率超高,可能他想把时间节约出来放在学业上。

随着疫情的发展,形势开始变得严峻。学校停课,S小哥退了公寓回家了,印度小哥和我一样留在了伦敦。面对疫情,中国留学生和访问学者开始感到不安和害怕,是中途回国还是继续留守成为两难的选择。大家每天讨论的几乎都与疫情相关,每个人的心里都承受着巨大的压力。我也在恐慌中买了一张经由新加坡中转回国的机票,但最后反复权衡,还是决定留下。做出决定后,我开始和在疫区的师兄联系,向他请教怎么隔离和购买食物。群里偶尔也会有几位厨艺颇高的老师分享一些下厨心得,但讨论疫情的信息每天都在不断刷屏,讨论厨艺的信息很快就湮灭其中了。我想如果政府采取封锁措施,下厨也许会是一件很重要的事,便在2月9日建立了“英国访学厨艺群”,大家开始在群里讨论做饭的事,讨论很热闹,群很快就满了。也许大家都需要注意力的转移,讨论做饭可以让大家缓解压力和恐慌。

对我而言,我还要面对一个不小的难题,使用公共厨房是件高风险的事。幸运的是同事的女儿在UCL读博士,帮我买了个二手的电饭煲,不过接下来我对食物的任何加工构想都必须用电饭煲来完成了,接下来介绍的红烧排骨就是在小小的电饭煲中完成的。

食材:排骨、胡萝卜

调料:姜、花椒、桂皮、八角、生抽、糖

步骤:

1.排骨洗净浸泡出血水备用;

2.放油,加入姜、花椒、桂皮、八角,煸香后放入排骨,煮20分钟;

3.放入胡萝卜、生抽、糖,再煮10多分钟,待水干收汁,起锅!

我住的公寓设计比较独特,是三面合围的结构,我的窗外对着中间的小空地,全无风景可言,不过好在离泰晤士河很近,偶尔可以戴上口罩出去放风,看看窗外的“远景”。

(供稿/驻英国使馆教育处)

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。

责任编辑:张静